Sie interessieren sich für ein Grundstück, das ein Wegerecht besitzt oder gewährt? Dann müssen Sie sich über die möglichen Konsequenzen bewusst sein. Denn obwohl das Wegerecht schnell zur Gewohnheit wird, ist es äußerst relevant bei der Entscheidung für ein Grundstück oder Haus.

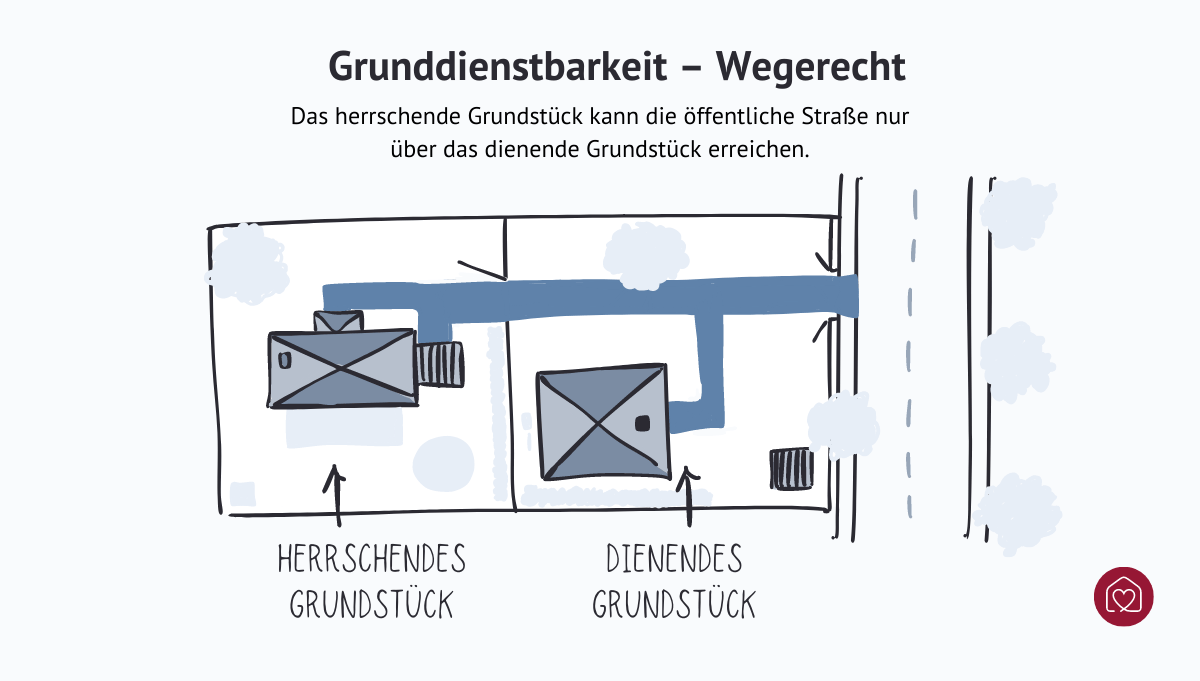

Herrschendes vs. dienendes Grundstück

Zunächst ist bei der Grundstückssuche zu bedenken, welchen Part Ihr zukünftiges Zuhause spielt. Je nachdem, ob Sie sich für ein herrschendes oder ein dienendes Grundstück interessieren, haben Sie als Immobilieneigentümer unterschiedliche Rechte und Pflichten.

Das herrschende Grundstück zieht einen Nutzen aus dem Wegerecht. Es handelt sich dabei um das Grundstück, das das Recht hat, einen Weg oder eine Passage eines anderen Grundstücks zu nutzen. Beispielsweise könnte das herrschende Grundstück ein Haus sein, das keinen direkten Zugang zur öffentlichen Straße hat und die Einfahrt eines Nachbarn nutzt.

Das dienende Grundstück unterliegt der Dienstbarkeit und wird zugunsten des herrschenden Grundstücks genutzt. Dabei handelt es sich also um das Grundstück, auf dem der Weg oder die Passage liegt, die vom herrschenden Grundstück genutzt wird. In unserem vorherigen Beispiel wäre das dienende Grundstück dasjenige, auf dem der Pfad oder die Einfahrt liegt, die der Besitzer des herrschenden Grundstücks braucht, um zur öffentlichen Straße bzw. seinem Haus zu gelangen.

Arten der Nutzung beim Wegerecht

Nachdem die Spezifizierung der Grundstücke also geklärt ist, geht es jetzt daran die entsprechende Art der Nutzung zu klären.

Ein Gehrecht ist eine Form des Wegerechts, das einem Dritten den Zutritt zu einem Grundstück gestattet, um dieses zu Fuß zu überqueren. Dies könnte beispielsweise ein Pfad, ein Weg oder eine Treppe sein, die über ein Privatgrundstück führen.

Das Fahrrecht, oft auch Überfahrtsrecht oder Zufahrtsrecht genannt, erlaubt es, das Wegerecht nicht nur zu Fuß, sondern auch mit einem Fahrzeug zu nutzen. Beispielsweise über einen privaten Weg Zugang zu einer Garage oder einem Parkplatz zu erhalten.

Eine spezielle Sonderform des Wegerechts stellt das Notwegerecht dar. Laut § 917 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) berechtigt es Grundstückseigentümern ohne Verbindung zu öffentlichen Straßen, auch ohne ein bis dato vereinbartes Wegerecht dazu, Zugang über Nachbargrundstücke zu fordern, bis ein direkter Weg von ihrem Grundstück zur öffentlichen Straße besteht. Der Eigentümer des durch diesen Notweg belasteten Grundstücks erhält eine Entschädigung für den Nutzungszeitraum – die sogenannte Wegerente.

Wegerecht bei Eigentümerwechsel – Bleibt alles wie zuvor?

Falls Sie sich für ein dienendes Grundstück interessieren, sollten Sie den Verkäufer nach allen getroffenen Regelungen bezüglich des Wegerechts fragen. Mündliche Absprachen sind dabei besonders kritisch zu betrachten. Das Wegerecht ist nämlich kein Gewohnheitsrecht. Was der momentane Besitzer mit dem Nachbarn am Gartenzaun abgesprochen hat, gilt nicht automatisch für neue Eigentümer. Besser ist es, wenn das Wegerecht schriftlich festgehalten wurde.

Allerdings gibt es auch hier Unterschiede. Wurde das Wegerecht vertraglich geregelt, gilt diese Vereinbarung nur für die Personen, die das Schriftstück unterzeichnet haben. Auf neue Besitzer wird das Recht dann nicht automatisch übertragen und der Vertrag muss neu aufgesetzt werden. Ist das Wegerecht allerdings im Grundbuch eingetragen, müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dann gilt es unabhängig vom Eigentümer.

Einfluss auf den Grundstückswert

Dutzende Leute, die täglich durch den eigenen Garten laufen, um ein eingeschlossenes Grundstück zu erreichen? Laute Lieferantenfahrzeuge auf der Durchfahrt, die nur einige Meter vom Eigenheim entfernt ist? Solch überspitzte Szenarien sind meist nicht der Fall. Trotzdem sind Grundstücke, die mit einem Wegerecht belastet sind, weniger attraktiv für potenzielle Käufer. Und das spiegelt sich oft auch im Kaufpreis wider. Besonders dann, wenn das Wegerecht erhebliche Einschränkungen für die Nutzung des Grundstücks mit sich bringt.

Um diese Unannehmlichkeiten aufzuwiegen, zahlt der Nutznießer des Wegerechts eine sogenannte Wegerente. Diese monatlich oder jährlich erbrachte Zahlung soll die Nachteile für Besitzer von dienenden Grundstücken ausgleichen, aber auch Kosten fair abfedern, die beispielsweise durch Instandhaltungsarbeiten oder Winterräumdienst entstehen.

Bauherren Achtung! Auswirkungen auf die Immobilienfinanzierung

Für Bauherren ist das Wegerecht besonders relevant, denn dieses kann die Baufinanzierung beeinflussen und möglicherweise zu Zusatzkosten führen. Anbieter von Baufinanzierungen prüfen im Vorfeld den entsprechenden Eintrag im Grundbuch und lassen diese Informationen in die Bewertung und Entscheidung einfließen.

Egal, ob herrschendes oder dienendes Grundstück: Wenn es keinen rechtssicheren Grundbucheintrag zum Wegerecht gibt, kann die Finanzierung ins Wanken geraten. Auch der grundsätzliche Beleihungswert und Sicherheitsabschlag kann vom Wegerecht beeinflusst werden. Eine professionelle Baufinanzierungsberatung beantwortet die relevanten Fragen und gibt Ihnen Klarheit darüber, auf was Sie achten müssen.

Auf eigenem Grundstück selbst entscheiden? Beim Wegerecht nur mit Einschränkungen

Das Wegerecht beeinflusst den Zugang und die Infrastruktur eines Grundstücks. In einigen Fällen kann das bedeuten, dass die Zufahrt oder der Weg die Nutzung einschränkt. Wenn Sie dann Pläne schmieden auf dem Grundstück etwas zu bauen oder grundlegend umzugestalten, muss das Wegerecht des Grundstücks bei den Überlegungen integriert werden. Bauprojekte werden also in jedem Fall beeinflusst. Ein bestehendes Wegerecht kann beispielsweise den Standort eines zukünftigen Gebäudes auf dem Grundstück einschränken oder sogar verhindern, dass Baumaßnahmen überhaupt durchgeführt werden.

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass ein Wegerecht nicht nur den Wert des Grundstücks beeinflusst, sondern auch dessen Entwicklung. Um zukünftige Komplikationen zu vermeiden und eine effiziente und reibungslose Realisierung Ihrer Bauprojekte zu gewährleisten, muss das Wegerecht bereits in der Planungsphase zum Hausbau berücksichtigt werden.