Beim Anblick eines Hauses ist die Fassade das Erste, was ins Auge fällt. Wie eine zweite Haut schützt sie das Gebäude vor den Launen der Natur und spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz. Eine gute Fassadendämmung hält das Haus im Winter warm und im Sommer kühl, kann Heizkosten sparen und den CO2-Ausstoß reduzieren. Mit dem richtigen System und Material verwandelt sich die Fassade in eine Art Schutzschild für Ihr Haus.

Fassadendämmung auf einen Blick

- Eine gute Fassadendämmung senkt den Energieverbrauch, schützt vor Hitze und Kälte und steigert den Immobilienwert. In bestimmten Fällen ist die Dämmung sogar gesetzlich vorgeschrieben.

- Je nach Methode – WDVS, vorgehängte Fassade oder Einblasdämmung – variieren Aufwand, Wirkung und Kosten.

- Wer dämmt, kann staatliche Förderung beantragen und spart langfristig Heizkosten – oft rechnet sich die Investition nach 10 bis 20 Jahren.

- Nur fachgerechte Ausführung verhindert Wärmebrücken und Feuchteschäden.

Lohnt sich eine Fassadendämmung finanziell wirklich?

Bevor wir tief ins Thema Fassadendämmung einsteigen, wollen wir die Frage der Fragen beantworten: Lohnt sich das Unterfangen oder sollte man doch eher die Finger davonlassen? Schließlich ist eine Fassadendämmung mit nicht unerheblichen Investitionskosten verbunden. Ob sich die Maßnahme in Ihrem Fall lohnt, hängt von folgenden Faktoren ab: Zustand Ihrer Hausfassade, energetischer Ausgangszustand des Gebäudes, Energieträger, Energiepreise und natürlich die Ausführung der Dämmung.

Wie viel Energie kann durch die Dämmung eingespart werden?

Bei einem unsanierten Altbau ohne Dämmung kann die Fassade bis zu 25 % des gesamten Wärmeverlusts verursachen. Wird diese gedämmt, lassen sich – je nach Ausgangszustand – bis zu 15–20 % der Heizenergie einsparen. Das entspricht bei einem typischen Einfamilienhaus mit einem Heizwärmebedarf von ca. 20.000 kWh pro Jahr einer Einsparung von rund 3.000–4.000 kWh. Je nach Energieträger bedeutet das:

- bei Gas (aktuell ca. 11 ct/kWh): ca. 330–440 € Ersparnis pro Jahr

- bei Öl (ca. 12 ct/kWh): ca. 360–480 € Ersparnis pro Jahr

- bei Wärmepumpe (Strom, ca. 30 ct/kWh): ca. 900–1.200 € Ersparnis pro Jahr (je nach Effizienz)

Wann amortisieren sich die Kosten einer Fassadendämmung?

Die Amortisationsdauer hängt von den Investitionskosten und den jährlich eingesparten Energiekosten ab. Bei einer klassischen WDVS-Dämmung mit rund 150 €/m² und einer gedämmten Fassadenfläche von 150 m² ergibt sich ein Investitionsvolumen von rund 22.500 €. Bei einer jährlichen Einsparung von 400–1.000 € ergibt sich daraus eine Amortisationsdauer von 22–25 Jahren (Gas/Öl) oder 15–20 Jahren (Wärmepumpe).

Hinzu kommen jedoch weitere Effekte, die sich nicht direkt in Euro beziffern lassen:

- Wertsteigerung der Immobilie

- besseres Wohnklima

- höhere Förderchancen bei weiterem Sanierungsbedarf

- langfristige Absicherung gegen steigende Energiepreise

- Reduktion des CO₂-Ausstoßes

Wer also ohnehin eine fällige Fassadensanierung mit einer Dämmung kombiniert, verbessert nicht nur den energetischen Standard des Hauses, sondern kann – abhängig von Fördermitteln und Energiepreisen – auch langfristig Geld sparen. Vor allem im Altbaubestand lohnt sich eine genaue Wirtschaftlichkeitsrechnung. Professionelle Energieberater unterstützen bei der Einschätzung und Fördermittelberatung.

Sanierung: Möglichkeiten zur Fassadendämmung

Die bestmögliche Energieeffizienzklasse fürs eigene Haus zu erreichen ist ein großes Thema in der heutigen Zeit, und das aus gutem Grund. Durch eine effektive Dämmung können Hausbesitzer ihre Heizkosten deutlich reduzieren und gleichzeitig zum Umweltschutz beitragen. Es gibt verschiedene Wege zur Dämmung einer Fassade. Welcher der für Sie passendste ist, hängt vor allem von der Beschaffenheit Ihrer Hausfassade ab, aber auch von Faktoren wie der Art des Hauses, dem Klima Ihres Wohnorts und individuellen Präferenzen.

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Das WDVS wird direkt auf die Außenwände Ihres Hauses aufgetragen. Es ist sehr vielseitig und kann auf fast jeder Art von Fassade angewendet werden, ob Beton, Mauerwerk oder Holz. Besonders geeignet ist ein Wärmedämmverbundsystem für Gebäude, die umfassende energetische Modernisierungsmaßnahmen, beispielsweise im Zuge der Sanierungspflicht nach § 48 GEG benötigen, da es eine sehr gute Dämmleistung bietet.

Die Vorteile von Wärmedämmverbundsystemen liegen darin, dass sie nicht nur dazu beitragen das Raumklima angenehm zu halten und Energie zu sparen, sondern auch die Optik Ihres Hauses verbessern. So, als würden Sie Ihrem Haus einen neuen Anstrich geben, nur dass dieser Anstrich hilft, Ihr Haus energetisch auf Vordermann zu bringen.

Typische WDVS-Dämmstoffe

- Expandiertes Polystyrol (EPS, Styropor): preiswert, sehr gute Dämmwerte, aber brennbar und wenig ökologisch

- Mineralwolle: nicht brennbar, gute Schallschutzwirkung, diffusionsoffen

- Holzfaserplatten: ökologisch, sommerlicher Hitzeschutz, aber teurer

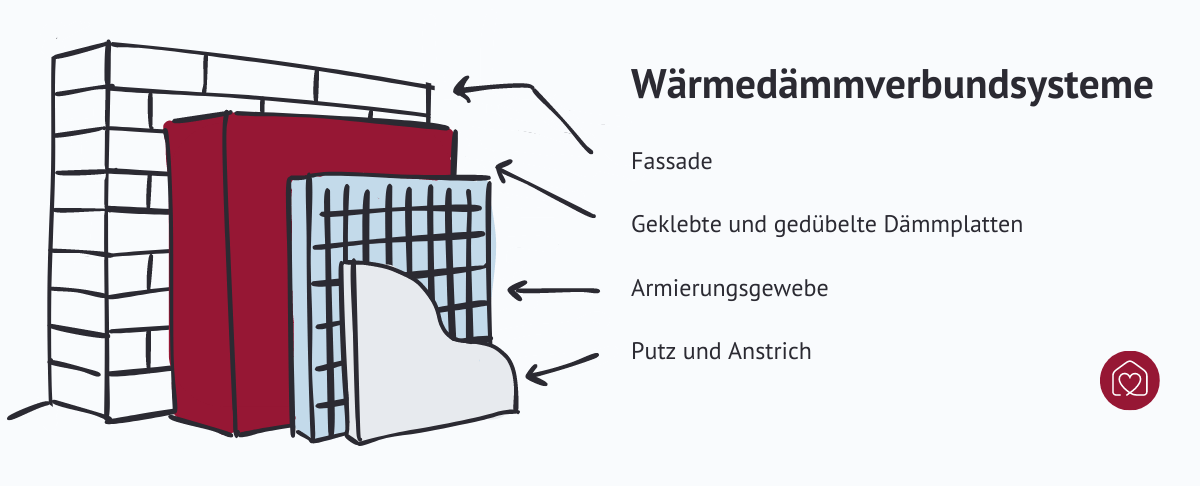

Der übliche WDVS-Aufbau sieht folgendermaßen aus:

- Die erste Schicht besteht aus Fassadendämmplatten. Diese werden direkt auf die bestehende Fassade geklebt und gedübelt.

- Darüber wird zur Stabilisierung ein WDVS-Armierungsgewebe angebracht, das dann verputzt wird, um u. a. die darunterliegende Dämmschicht vor Regen und Wind zu schützen.

- Zum Schluss folgt der Anstrich, der nicht nur dazu da ist, schön auszusehen, sondern ebenfalls vor auch vor UV-Licht und anderen Witterungseinflüssen schützt.

Nachträgliche Fassadendämmung: WDVS-Aufdopplung und Isolierklinker

Hat Ihr Haus bereits ein Wärmedämmverbundsystem, das Sie optimieren möchten, können Sie bei der Fassadendämmung in der Regel ein neues WDVS direkt auf die bestehende gedämmte Fassade hinzufügen, sprich aufdoppeln. Dabei muss jedoch ggf. die Statik geprüft werden, da das zusätzliche Gewicht die Bausubstanz belasten kann.

Auch sogenannte Isolierklinker werden gern zur nachträglichen Dämmung eines bestehenden Hauses angebracht. Gerade dann, wenn das charakteristisch traditionelle Aussehen eines Gebäudes beibehalten werden soll. Man kann sie als Teil eines Wärmedämmverbundsystems verwenden oder, in einigen Fällen, als alleinige Dämmung. Bei Isolierklinkern handelt es sich um spezielle Ziegel mit poröser Struktur. Die Luftlöcher machen den Klinker leicht und geben ihm seine guten Dämmeigenschaften. Isolierklinker werden genauso wie normale Klinker in der Fassade eines Gebäudes verwendet.

Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)

Stellen Sie sich vor, es ist ein heißer Sommertag und die Sonne brennt auf die Fenster Ihres Hauses. Was machen Sie? Sie ziehen den Rollladen herunter, richtig? Dadurch wird die direkte Sonneneinstrahlung blockiert, die Räume bleiben kühler, und zwischen Rollladen und Fenster bildet sich eine Luftschicht, die zusätzlich isoliert. Genau so funktioniert eine vorgehängte hinterlüftete Fassade.

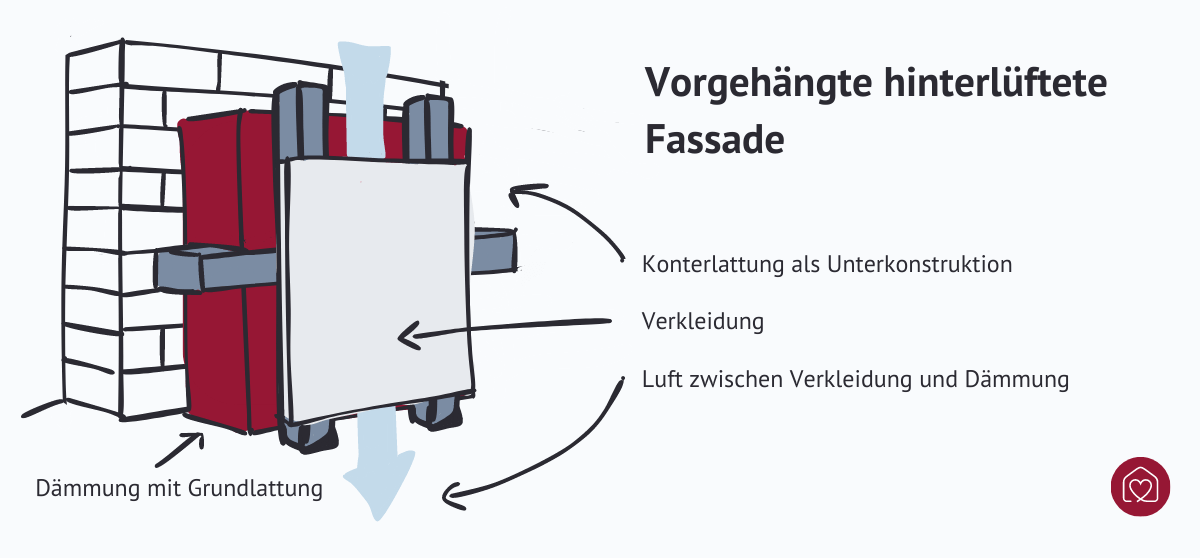

Zunächst wird eine Dämmschicht auf der tragenden Außenwand angebracht. Danach folgt eine Unterkonstruktion an den tragenden Außenwänden Ihres Hauses auf der die Fassadenverkleidung – also die eigentliche sichtbare Fassade – montiert wird. Zwischen dieser Fassadenbekleidung und der eigentlichen Wand bleibt ein kleiner Zwischenraum von ca. 4 bis 6 cm, der für eine natürliche Belüftung sorgt. Diese Luftschicht ist der Schlüssel zur Dämmfunktion einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Sie wirkt wie eine Thermoskanne, indem sie die Wärme oder Kälte, je nach Jahreszeit, draußen hält und dafür sorgt, dass die Innentemperatur in Ihrem Haus angenehm bleibt. Nebenbei schützt eine vorgehängte Fassade das Haus vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.

Die VHF kann aus verschiedenen Materialien bestehen – Holz, Metall, Stein, Glas etc. und bietet daher eine große Auswahl an Designmöglichkeiten. Außerdem eignet sie sich für Gebäude mit problematischen oder beschädigten Fassaden.

Kern- bzw. Einblasdämmung

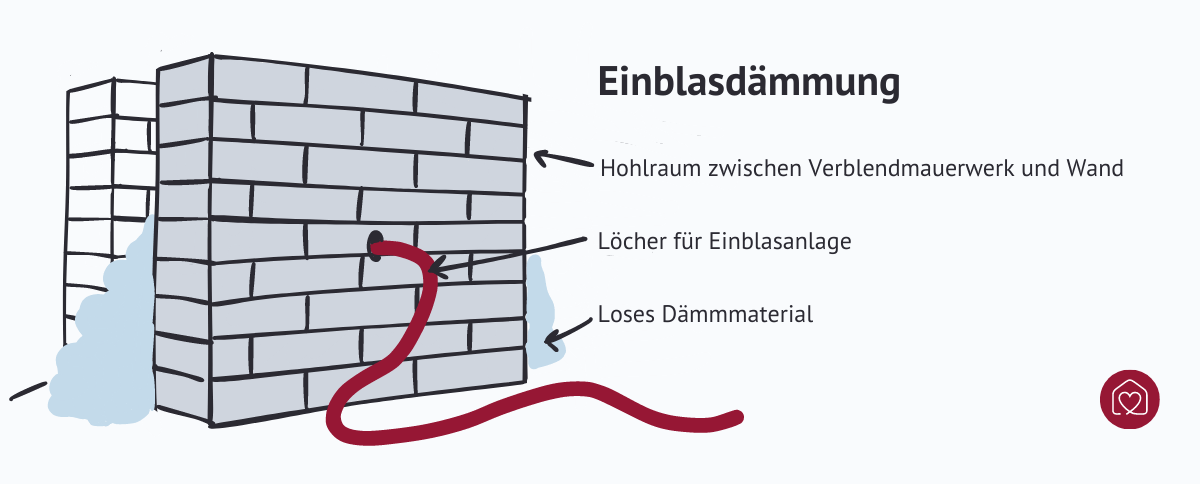

Bei dieser Methode zur Fassadendämmung wird das Dämmmaterial in die Hohlräume der Wände eingeblasen. Diese Füllung isoliert das Innere des Hauses und ist relativ schnell und unkompliziert umzusetzen.

Die Einblasdämmung eignet sich besonders für Gebäude, mit zweischaliger Bauweise. Die Hohlräume im Mauerwerk können dann einfach mit Dämmmaterial gefüllt werden. Auch für Häuser, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder unerwünscht ist, ist die Kern- bzw. Einblasdämmung eine gute Option die Fassade zu isolieren. Relativ kostengünstig und schnell durchzuführen, hat sie jedoch eine geringere Dämmleistung als die anderen Methoden der Fassadendämmung. Außerdem kann das lose Dämmmaterial (Zellulose, EPS-Granulat oder Mineralwolle-Flocken) nach einiger Zeit durch undichte Stellen im Mauerwerk oder der Fassade dringen. Bedenken Sie das auch bei späteren Bauarbeiten, beispielsweise beim Fenstertausch oder Ähnlichem. Das Dämmmaterial kann austreten oder absacken und so zur Herausforderung werden.

Was sind Wärmebrücken?

Wärmebrücken, auch „Kältebrücken“ genannt, sind Bereiche eines Gebäudes, an denen Wärme schneller nach außen entweicht als in der übrigen Gebäudehülle. Sie entstehen z. B. an:

- Übergängen zwischen Wand und Fenster oder Decke

- Rollladenkästen, Balkonen oder Leitungsdurchführungen

- unzureichend oder lückenhaft gedämmten Stellen

Hier kühlt die Oberfläche im Inneren schneller aus, was nicht nur Heizkosten in die Höhe treibt, sondern auch die Bildung von Kondenswasser und damit Schimmel begünstigt.

Deshalb gilt: Schon bei der Planung einer Fassadendämmung sollte auf eine lückenlose Ausführung geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Profis erkennen potenzielle Schwachstellen und können geeignete Gegenmaßnahmen wie z. B. spezielle Dämmstoffe oder thermisch getrennte Konstruktionen empfehlen.

Fassadendämmung beim Altbau

Altbauten haben oft einen ganz eigenen Charme und Charakter, aber wenn es um Energieeffizienz geht, lassen sie meistens zu wünschen übrig. Eine gute Fassadendämmung kann hier Abhilfe schaffen. Allerdings stehen viele Altbauten unter Denkmalschutz, was bedeutet, dass Veränderungen an der Fassade genehmigt werden müssen. Meist müssen Sie mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen, welche Dämmmaßnahmen zulässig sind – auch, wenn es nur um eine geringfügige optische Veränderung geht. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, auf Alternativen zur klassischen Außendämmung zurückzugreifen. Auch bauphysikalisch gelten bei Altbauten andere Spielregeln. Viele ältere Häuser verfügen über diffusionsoffene (dampfdurchlässige) Wandaufbauten – oft aus Ziegeln oder Naturstein – die ohne moderne Sperrschichten gebaut wurden. Wird hier falsch gedämmt, kann es zu Feuchtigkeit kommen. Deshalb ist eine genaue Analyse des Wandaufbaus durch eine Fachperson sinnvoll, bevor Dämmmaßnahmen umgesetzt werden.

Typische Dämmmethoden beim Altbau:

- Wärmedämmverbundsysteme können eine gute Wahl sein, wenn die ursprüngliche Fassade Ihres Altbaus stark beschädigt ist oder wenn eine umfassende Dämmung gewünscht wird. Jedoch kann ein WDVS das Aussehen eines Altbaus stark verändern, was nicht immer erwünscht oder aus Denkmalschutzgründen gar zulässig ist.

- Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) eignet sich gut, wenn die alte Fassade erhalten bleiben soll oder ein Schutz gegen Schlagregen benötigt wird. Sie benötigt allerdings mehr Platz, was bei engen Bebauungen problematisch sein kann.

- Wenn eine Außendämmung nicht erlaubt oder gewünscht ist, kann auch von innen gedämmt werden – mehr dazu im nächsten Kapitel.

In jedem Fall gilt gerade bei alten Häusern, dass eine gute Fassadendämmung nur ein Teil der Gleichung ist. Es muss immer das gesamte Gebäude betrachtet werden, einschließlich Fenster, Dach, Lüftung und Heizung. Holen Sie sich Rat bei Experten, die Ihren Altbau genau ansehen und die passendste Fassadendämmung für Sie finden.

Innendämmung als Alternative

Die Innendämmung ist eine weitere Möglichkeit, die besonders bei denkmalgeschützten Altbauten eine Rolle spielt.

Bei der Innendämmung wird der Dämmstoff auf der Innenseite der Außenwände angebracht. Dies kann durch aufgeklebte oder montierte Dämmplatten geschehen, die dann verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden. Alternativ kann – ähnlich wie bei der Einblasdämmung – loses Dämmmaterial in Hohlräume innerhalb der Wand eingebracht werden.

Eine Innendämmung hat den Vorteil, dass sie das äußere Erscheinungsbild des Altbaus nicht verändert und somit oft einfacher genehmigt wird. Sie ist auch weniger wetterabhängig und kann im Prinzip Raum für Raum und ohne großen baulichen Aufwand durchgeführt werden.

Allerdings gibt es einige Nachteile, die Sie berücksichtigen sollten. Eine Innendämmung verkleinert den nutzbaren Wohnraum und kann, wenn sie nicht richtig ausgeführt wird, das Risiko für Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme erhöhen – insbesondere dann, wenn die Wärmedämmung zu Wärmebrücken oder Tauwasserbildung führt. Sie benötigt eine sehr sorgfältige Ausführung und Planung: Eine feuchteadaptive Dampfbremse oder kapillaraktive Dämmstoffe können helfen, Schäden zu vermeiden. Außerdem ist die Dämmwirkung oft geringer als bei äußeren Fassadendämmungen, da Wärmebrücken an den Geschossdecken und den Innenwänden nicht verhindert werden können.

Gängige Materialien für die Außendämmung

Dämmstoffe unterscheiden sich vor allem in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitstransport und Umweltverträglichkeit. Die Wahl des richtigen Materials für die Außenwanddämmung hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Beschaffenheit Ihres Hauses, Ihr Budget und Ihre persönlichen Präferenzen in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit.

| Hier sind einige der gebräuchlichsten Dämmstoffe: |

|

Mineralwolle (u. a. Steinwolle und Glaswolle): Diese ist sehr verbreitet und wird oft in Form von Matten oder Platten verwendet. Sie bietet eine gute Schall- und Wärmedämmung, ist nicht brennbar und kann Feuchtigkeit gut transportieren, was es Schimmel und Fäulnis schwer macht. Darüber hinaus ist Mineralwolle resistent gegenüber Ungeziefer. Beim Kontakt mit der Haut kann Mineralwolle unangenehmen Juckreiz verursachen. Tragen Sie beim Einbau unbedingt entsprechende Schutzkleidung.

|

|

Polystyrol (EPS und XPS – umgangssprachlich Styropor): Polystyrol ist ein synthetischer Schaumstoff. Dieses Material wird oft für Wärmedämmverbundsysteme verwendet. Es hat eine sehr gute Wärmeleistung und ist federleicht. EPS (expandiertes Polystyrol) ist kostengünstig und weit verbreitet, XPS (extrudiertes Polystyrol) wird häufig dort eingesetzt, wo zusätzlich Feuchtigkeitsschutz gefordert ist. Beide Varianten sind jedoch brennbar und nur bedingt umweltfreundlich, da sie aus Erdöl bestehen und aufwendig zu entsorgen sind.

|

|

Polyurethan (PUR, PIR): Polyurethan hat eine sehr hohe Wärmeleistung und wird oft in Form von Hartschaumplatten verwendet. Der Dämmstoff ist leicht und dimensionsstabil, aber teurer als EPS und ökologisch nicht unbedenklich.

|

|

Holzfaserplatten: Sie sind ökologisch, atmungsaktiv und bieten neben einer guten Wärmespeicherkapazität auch einen Hitzeschutz im Sommer. Holzfaserplatten zur Fassadendämmung sind diffusionsoffen, bieten guten Schallschutz und sind nachhaltig hergestellt. Nachteil: höhere Materialkosten und eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

|

|

Zellulose: Zellulose wird oft für die Einblasdämmung verwendet. Sie hat eine gute Wärmeleistung und ist kostengünstig sowie umweltfreundlich, da sie aus recyceltem Papier hergestellt wird. Allerdings ist Zellulose weniger gut gegen Feuchtigkeit geschützt und muss bei der Einblasdämmung vor Ort verarbeitet werden.

|

|

Hanf, Schafwolle, Kork: Diese natürlichen Materialien sind umweltfreundlich, atmungsaktiv, haben gute Dämmeigenschaften und verbessern das Raumklima. Allerdings sind sie im Vergleich zu konventionellen Dämmstoffen teurer und meist nur bei besonderem Nachhaltigkeitsfokus wirtschaftlich sinnvoll. Zudem erfüllen sie nicht immer höchste Brandschutzanforderungen. Hanf

Schafwolle

Kork

|

In Deutschland sind besonders Mineralwolle und Polystyrol häufig in Verwendung, da sie eine gute Balance zwischen Kosten und Leistung bieten. Natürliche Materialien wie Holzfaserplatten oder Zellulose werden für die Fassadendämmung kontinuierlich beliebter, da das Bewusstsein für Umweltfragen in unserer Gesellschaft steigt und ökologisches Bauen einen immer höheren Stellenwert einnimmt.

Kosten der Fassadendämmung: Womit Sie rechnen müssen

Kosten für eine Fassadendämmung mit WDVS variieren stark, abhängig von der Art des verwendeten Dämmmaterials und der Dicke. Im Allgemeinen liegen die Kosten für ein WDVS zwischen 100 und 200 Euro pro Quadratmeter Fassade, einschließlich Material und Montage.

Auch bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden sind die Kosten stark abhängig von der Art der Materialien für Dämmung und Verkleidung. Man kann aber mit Kosten zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter Fassade rechnen.

Kern- bzw. Einblasdämmung ist oft günstiger, weil sie weniger Arbeitsaufwand erfordert. Die Kosten liegen meist zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter Fassade.

Neben diesen Grundkosten können weitere Positionen hinzukommen, z. B. das Aufstellen eines Gerüsts, das Versetzen von Fensterbänken oder das Anpassen von Fallrohren, Dachrinnen oder Rollläden. Auch Putz- und Malerarbeiten sollten bei der Kostenplanung berücksichtigt werden. Vor allem bei Altbauten können sich je nach Zustand der Fassade zusätzliche Sanierungskosten ergeben.

Und so können die Kosten für eine Fassadendämmung bei einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) mit 150 m² Wohnfläche, unbeheiztem Steildach und unbeheiztem Keller aussehen:

- Kosten der Fassadendämmung: - 41.367,13

- Möglicher Investitionszuschuss: + 6.205,07

- Objektwertsteigerung: + 55.000,00

(Diese beispielhafte Berechnung wurde mithilfe unseres Modernizer-Tools erstellt.)

Die genannten Preise sind Durchschnittswerte, die auf allgemeinen Marktbeobachtungen und Erfahrungswerten basieren. Sie dienen als grobe Orientierungshilfe und können je nach individuellen Gegebenheiten, regionalen Preisunterschieden und dem gewählten Dienstleister variieren.

Für eine genaue Kostenschätzung empfiehlt es sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und zu vergleichen. Zudem können Sie sich im Zuge einer Baufinanzierungsberatung zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen, einschließlich Fassadendämmung informieren, die Sie als Hausbesitzer bei der Finanzierung unterstützen.

Komplett kostenlos | 100 % unverbindlich

Muss man sein Haus dämmen? Und was passiert, wenn man es nicht tut?

Grundsätzlich gilt: In Deutschlang gibt es keine generelle Fassadendämmpflicht für alle Gebäude. Dennoch greifen in bestimmten Fällen gesetzliche Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), die eine Dämmung der Außenwand vorschreiben.

Diese Pflichten gelten:

- Wenn ein ungedämmtes Gebäude verkauft wird oder der Eigentümer wechselt, müssen bestimmte Bauteile (z. B. oberste Geschossdecke oder Heizungsrohre) innerhalb von zwei Jahren nachträglich gedämmt werden – sofern die Anforderungen des GEG erfüllt werden müssen.

- Wenn die Fassade ohnehin modernisiert wird, z. B. durch einen neuen Putz, greift die sogenannte „Sanierungspflicht nach § 48 GEG“: Wird mehr als 10 % der Außenfläche eines Bauteils verändert, muss dieser Teil auch energetisch auf den gesetzlich geforderten Standard gebracht werden.

- Bei öffentlichen Gebäuden oder Neubauten gelten ohnehin strengere Anforderungen.

Wer gegen die Vorgaben des GEG verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € rechnen. In der Praxis wird die Einhaltung oft über den Energieausweis oder im Rahmen einer energetischen Sanierung durch Förderstellen kontrolliert.

Aber: Bestehende Wohngebäude sind grundsätzlich von einer sofortigen Dämmpflicht ausgenommen, solange sie nicht verändert oder verkauft werden. Wer also ein älteres Eigenheim bewohnt und keine baulichen Änderungen vornimmt, ist nicht automatisch zur Fassadendämmung verpflichtet.